過敏性腸症候群は下痢や便秘など比較的身近な症状を引き起こすため、軽視し、放置されることが多い病気です。しかし、日常生活に大きな影響を与えたり、よく似た症状を引き起こす別の病気が隠れている可能性があるため、決して自己判断をせず、一度医療機関にご相談することを強くお勧めします。

当院では24時間WEB予約を受付けておりますので、お腹の不調でお困りの方はお気軽にご相談下さい。

過敏性腸症候群(IBS)の症状・検査・治療について

Search

上記の症状に該当する方は、過敏性腸症候群の疑いがあります。

過敏性腸症候群(irritable bowel syndrome:通称「IBS」)は、大腸に腫瘍や炎症などの症状の原因になるような病気がないにも関わらず、腹痛を始めとしたお腹の不快感や、便通異常(便秘や下痢)が継続する病気です。

過敏性腸症候群の正確な原因は明らかとなっておりませんが、精神的なストレスを受け副交感神経系に異常が生じることによって発症すると考えられています。

また近年では、過敏性腸症候群を発症する方は増加傾向にあり、日本人の約10%は発症しているとも言われています。それくらい過敏性腸症候群は私達にとって身近な病気になっています。

過敏性腸症候群を発症すると、下痢や便秘だけではなく、腹痛やお腹の張りなど様々な症状を引き起こします。これらの症状が長期間続いてしまうと、日常生活にも大きな影響を及ぼしてしまいます。命に関わる病気ではありませんが、発症すると大きなストレスがかかる厄介な病気なのです。

過敏性腸症候群の発症原因は現在正確には解明されていませんが、考えられている原因としては以下のものが挙げられます。

腸(小腸や大腸)を取り巻く神経と脳は自律神経を介して密接に関連しています。精神的なストレスを受けると、ストレスホルモンが脳下垂体から放出され、腸の蠕動運動がおかしくなることで、過敏性腸症候群の症状がでると言われています。

この不調が繰り返されることによって腸が刺激に対して「知覚過敏」になり、少しの刺激から脳がストレス反応を起こしてしまい、症状が悪化するという悪循環に陥るケースが多く見られます。

高脂肪食や高カロリー食の過剰摂取はお腹の張りや下痢を招きます。カフェイン(コーヒー、ココア、コーラ、チョコレートなど)の大量摂取、過度のアルコールの摂取は過敏性腸症候群の症状を悪化させる事があると言われています。

また、運動不足、睡眠不足などの生活習慣の乱れも過敏性腸症候群の発症に大きく関与していると考えられています。

慢性的な腹痛や、便秘や下痢もしくはその両方を繰り返すなどの便通異常が長期間続きます。排便後は痛みが収まることが多く、また睡眠時には症状が現われないという特徴もあります。その他にも、お腹が張る、おならがよく出るなどの症状が現われることもあります。

まずは問診を行い、症状を詳しく伺います。過敏性腸症候群とよく似た症状を引き起こす病気(大腸がん、甲状腺機能亢進症など)が隠れている可能性もあるため、大腸内視鏡検査(大腸カメラ検査)で確定診断を行う場合もあります

当院では苦痛の少ない大腸カメラ検査を患者様に提供できるよう努めており、様々な工夫を施しております。詳細は下記よりご確認下さい。

一言に「過敏性腸症候群」といっても、その症状は患者様によって便秘がちになる方から下痢を起こしやすくなる方まで様々です。

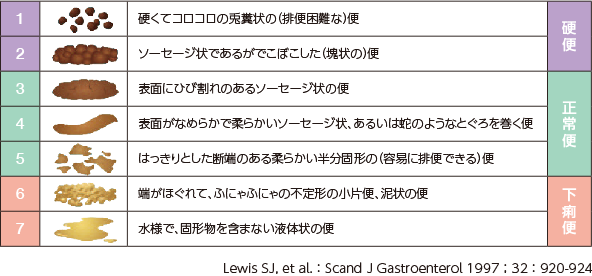

これをブリストル便形状スケールという評価スケールを用いて「①便秘型、②下痢型、③混合型、④分類不能型」の4種類の病型に分類することができます。この分類は便の形状と頻度によって分かれており、人によって発症しやすい型は異なります。

まずは生活習慣を見直すことが重要です。

過敏性腸症候群の発症に日々の生活習慣は大きく影響します。

規則正しい食事、定期的な運動、適切な睡眠を心がけ、暴飲暴食や夜間の大食は避けましょう。

食事の内容としては、最近では低FODMAP食による治療が注目されています。FODMAPとは以下のものの頭文字から付けられたものです。

これらは小腸内で消化・吸収がされにくく、大腸で発酵することでガスが産生されます。またこれらの糖類が原因で大腸内の浸透圧が高くなることで大腸内に水が溜まってしまい下痢・便秘・腹部膨満感などの様々なお腹の症状出てしまいます。

FODMAPが少ない「低FODMAP食」を摂取することで過敏性腸症候群の治療になるのではないかと言われています。

最初に、消化管機能調節薬と呼ばれる腸の動き整えるお薬や、プロバイオティクス(ビフィズス菌や乳酸菌など腸内フローラのバランスを改善することができる菌の製剤)、便の水分バランスを調整するコロネル等の薬を用います。これらのお薬は下痢型の方、便秘型の型のどちらにも用いられます。

下痢型の方には腸の運動異常を改善させるセロトニン3受容体拮抗薬(5-HT3拮抗薬)、また便秘型の方には便を柔らかくする粘膜上皮機能変容薬も用いられます。また下痢に対しては止痢薬、お腹の痛みには抗コリン薬、便秘に対しては下剤も症状緩和のために使用されます。

過敏性腸症候群は下痢や便秘など比較的身近な症状を引き起こすため、軽視し、放置されることが多い病気です。しかし、日常生活に大きな影響を与えたり、よく似た症状を引き起こす別の病気が隠れている可能性があるため、決して自己判断をせず、一度医療機関にご相談することを強くお勧めします。

当院では24時間WEB予約を受付けておりますので、お腹の不調でお困りの方はお気軽にご相談下さい。