逆流性食道炎の症状である、胸焼けや胃もたれは日常でよく見られるものです。ですが、逆流性食道炎を治療せず放置していると、症状が長引き、生活の質の低下にも繋がります。

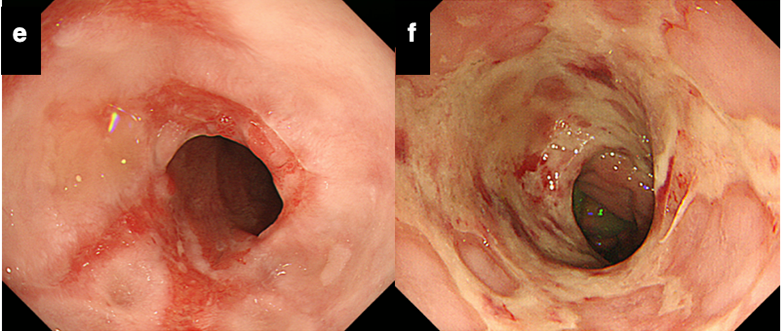

また、病状が悪化すると食道が狭くなり食事が進まなくなったり、出血が起きたり、さらには癌などが合併することがあります。

当院では24時間WEB予約を実施しておりますので、少しでも違和感を感じた方はお気軽にご相談ください。

逆流性食道炎(胃食道逆流症)について

Search

上記に該当する方は、逆流性食道炎の可能性があります。

逆流性食道炎は生活習慣病に位置づけられることもあるほど、日常の生活に大きく影響を受けて発症する疾患です。放置をすると症状は悪化する一方であるため、上記の症状に心当たりのある方は、専門医による胃カメラ検査を受けましょう。

胃酸を多く含む胃の内容物が食道内に逆流することで引き起こされる病気を、胃食道逆流症(Gastro Esophageal Reflux Disease : GERD)と言います。そしてこの胃食道逆流症に伴い、胃と食道の境目に粘膜の傷害 (mucosal break; MB)を認めるものを逆流性食道炎と言います。

胃や十二指腸は強酸性である胃酸から粘膜表面を守る防御機能をもっていますが、食道はこの機能をもっていません。胃酸が食道へ逆流を慢性的に繰り返すことで食道粘膜上で炎症が生じて、胸焼けや喉がヒリヒリするなどの症状を感じるようになります。

この逆流性食道炎は40歳以上の中高年層に多いと言われてきました。しかし近年の食生活の変化や心理的ストレスなどが原因となり、若者の間でも逆流性食道炎が増加しています。

逆流性食道炎を放置し、病気が進行すると、潰瘍ができたり食道がんのリスクが高くなることが知られています。その他にも、逆流性食道炎になってしまう原因である高脂肪の食事を長期間に渡って継続していると、大腸がんのリスクも高まるため注意が必要です。

逆流性食道炎の原因としては以下の項目が考えられます。

下部食道括約筋(胃と食道の境界部分にある筋肉)には、食べ物が体内に入る時以外は食道を閉じ、胃液の逆流を防ぐ機能があります。加齢や暴飲暴食・不規則な食生活が続くと下部食道括約筋の収縮力が弱まり、胃酸が食道へ逆流しやすくなります。

体の中には、肺や心臓などが入っている胸腔と胃や腸、肝臓などが入っている腹腔があります。これらを隔て、肺を動かすことで呼吸の手助けをする膜状の筋肉を横隔膜と言います。食道裂孔とは食道を通すために横隔膜に開いている穴のことを言います。生まれつきや加齢、生活習慣によって食道裂孔を支えている筋肉が弱くなると、本来腹腔内にある胃が胸腔側へ飛び出してしまいます。この状態を食道裂孔ヘルニアといい、胃酸が逆流しやすくなります。

肥満体型の方やお腹に負担がかかる前かがみの姿勢が多いと、下部食道括約筋の機能が正常であったとしても、胃酸が食道へ押し出される形となって逆流性食道炎を生じることがあります。また、普段の姿勢が猫背など姿勢が悪いと、腹圧が上がり逆流が起こりやすいため注意が必要です。

ストレス、睡眠不足、食生活の乱れや過度な飲酒などによって、胃酸が必要以上に分泌される場合があります。胃酸が過剰に分泌されると、逆流性食道炎を招きやすくなってしまいます。

喘息や心臓病、高血圧などの治療薬を服用すると、副作用として下部食道括約筋を緩めてしまうことがあります。普段、飲んでいるお薬がある場合には、お薬自体かお薬手帳などを持参していただき当院へお越しください。

なお、ピロリ菌の除菌治療の際に逆流性食道炎の症状が現れることがありますが、これは除菌により胃液分泌が正常に戻っている証拠です。ピロリ菌の治療終了と共に自然に解消していきますので問題はありません。

胸やけ、みぞおち周辺の痛み、ゲップとともに酸味と苦みのある液体が上がってくるといった症状が、逆流性食道炎の代表的な症状です。これらの症状は比較的自覚しやすいものでもあるため、異常を感じた際には出来る限り早く胃カメラ検査を受けられることをおすすめ致します。

その他の付随症状としては、慢性的な喉の違和感、吐き気、胃もたれ、嘔吐、慢性的な咳などの症状があります。

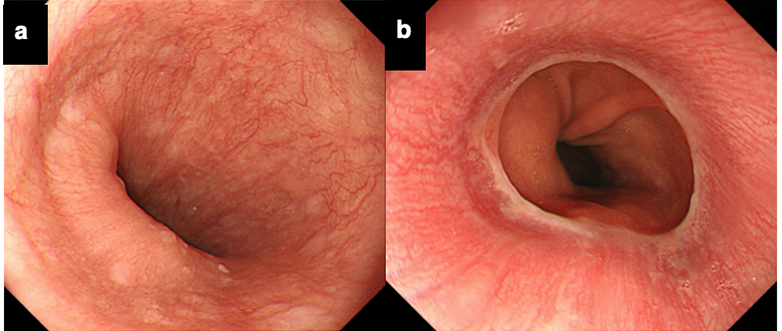

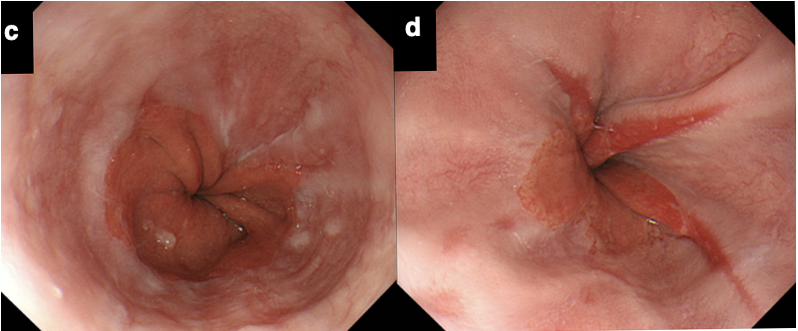

胃食道逆流症には、食道粘膜にびらんや潰瘍などの病変が見られる逆流性食道炎と、病変が見られない非びらん性胃食道逆流症があります。

逆流性食道炎か、非びらん性胃食道逆流症なのかによって治療方法が変わるため、胃カメラ検査で正確に現状を把握する必要があります。

内視鏡画像:

当院は内視鏡検査に特化したクリニックとして、患者様に良質な胃カメラ検査を提供できるよう様々な工夫を施しております。胃カメラ検査を受けることを検討されている方は、下記より当院の胃カメラ検査の詳細をご確認下さい。

逆流性食道炎の治療には主に薬物療法と保存療法の2種類があります。

胃酸分泌を抑える薬(プロトンポンプ阻害薬、H2ブロッカー)や、胃粘膜保護薬、胃の働きを補助する漢方薬などを処方します。

患者様の症状を見極めながら、最も適切と考えられる薬を使用して症状の改善を図ります。

保存療法では主に生活習慣の改善を行います。生活習慣を改善する際のポイントとしては以下のようなものが挙げられます。

無理はせず、できることから少しずつ改善していくのが良いでしょう。

逆流性食道炎の症状である、胸焼けや胃もたれは日常でよく見られるものです。ですが、逆流性食道炎を治療せず放置していると、症状が長引き、生活の質の低下にも繋がります。

また、病状が悪化すると食道が狭くなり食事が進まなくなったり、出血が起きたり、さらには癌などが合併することがあります。

当院では24時間WEB予約を実施しておりますので、少しでも違和感を感じた方はお気軽にご相談ください。